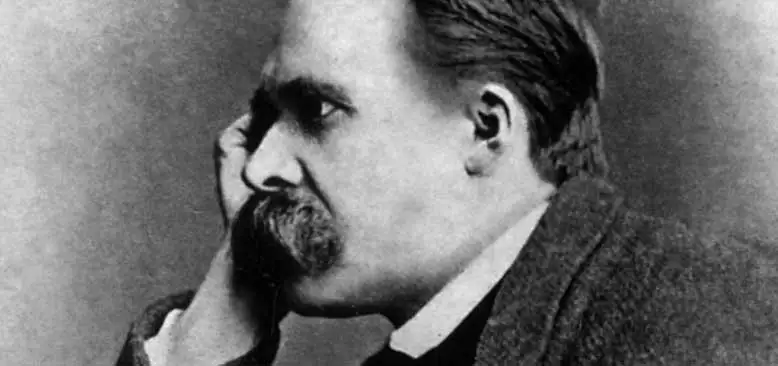

Entre todas as frases polêmicas da história da filosofia, poucas causaram tanto impacto quanto a afirmação de Friedrich Nietzsche: “Deus está morto”. Essa declaração não apenas desafiou a estrutura religiosa do Ocidente, como também provocou um terremoto nos pilares da moral, da cultura e do sentido da vida na modernidade.

Mas o que, exatamente, Nietzsche quis dizer com isso? Ele estava apenas negando a existência de Deus? Estava celebrando o ateísmo? Ou havia algo mais profundo por trás de suas palavras?

Neste artigo, vamos explorar o verdadeiro significado dessa frase, entender o contexto filosófico e histórico no qual ela foi escrita, e refletir sobre suas consequências para a vida humana, a cultura e o pensamento moderno.

A origem da frase: “O Louco” e a cena do mercado

A frase aparece pela primeira vez em 1882, na obra “A Gaia Ciência”, no aforismo 125, intitulado “O Louco”. Nessa passagem, Nietzsche apresenta uma cena alegórica e carregada de simbolismo:

“Não ouviram falar daquele louco que, em pleno dia, acendeu uma lanterna, correu ao mercado e gritou incessantemente: ‘Procuro Deus! Procuro Deus!’ (…) ‘Para onde foi Deus?’, exclamou. ‘Vou lhes contar. Nós o matamos — vocês e eu. Todos nós somos seus assassinos.’”

O louco, uma figura recorrente nas obras de Nietzsche, funciona como um mensageiro. Ele percebe algo que os outros não veem: o colapso de toda a estrutura metafísica que sustentou a civilização ocidental por séculos. E, mais do que isso, ele denuncia a hipocrisia de um mundo que vive como se Deus ainda existisse, mesmo tendo perdido a fé nele.

O que significa dizer que “Deus está morto”?

Nietzsche não está dizendo literalmente que um Deus morreu, como se estivesse falando de um ser físico. Ele está usando uma metáfora para indicar que os valores absolutos, sobretudo os religiosos, perderam sua autoridade sobre a vida humana.

A modernidade, marcada pela ciência, pela razão, pelo iluminismo e pela secularização, minou lentamente a credibilidade da religião como fonte de verdade, moralidade e sentido existencial.

A ciência passou a explicar o mundo natural sem a necessidade de uma divindade. A filosofia passou a questionar dogmas. E a cultura se afastou da fé como eixo central da vida.

Nesse sentido, a morte de Deus é um diagnóstico cultural. Não é uma simples negação de fé. É a constatação de que os fundamentos que davam sentido ao mundo desapareceram, e fomos nós que os matamos.

“Fomos nós que o matamos”: a responsabilidade humana

Quando Nietzsche escreve que “fomos nós que o matamos”, ele não está apenas sendo poético. Ele está dizendo que a própria humanidade destruiu a ideia de Deus, ao buscar explicações naturais, ao questionar verdades absolutas, e ao colocar o ser humano, e não Deus, no centro da existência.

Mas isso não é motivo de celebração. Para Nietzsche, a morte de Deus não é uma vitória, mas uma tragédia, ou melhor, um abismo. Ele escreve:

“Como poderíamos consolar a nós mesmos, os assassinos de todos os assassinos? (…) Quem nos limpou desse sangue? Com que água poderíamos nos purificar?”

Nietzsche sabia que, sem Deus, a moral tradicional perderia seu fundamento, e isso abriria espaço para o niilismo, a ideia de que a vida não tem valor, propósito ou verdade última.

O niilismo: A sombra da morte de Deus

O niilismo, para Nietzsche, é a consequência direta da morte de Deus. Ele o define como a falta de sentido e a perda de referências morais e existenciais.

Sem Deus como fundamento da moralidade, tudo passa a parecer relativo, vazio, sem direção. E esse é o grande perigo: uma sociedade que já não acredita em Deus, mas ainda tenta viver como se os antigos valores religiosos fossem válidos.

Nietzsche chama isso de niilismo passivo: uma espécie de inércia espiritual, na qual as pessoas continuam obedecendo normas morais herdadas, mas já sem crer verdadeiramente nelas. O resultado é uma vida sem autenticidade, sem vitalidade, sem propósito real.

Superar o niilismo: O nascimento do além-do-homem

Nietzsche não se contenta em fazer o diagnóstico da crise. Ele propõe uma superação.

Se os valores tradicionais morreram, precisamos criar novos valores. E isso não pode ser feito por instituições ou dogmas, só pode ser feito pelo indivíduo, por aquele que tem coragem de encarar o vazio e criar sentido para sua própria vida.

É aí que surge a figura do Übermensch, o além-do-homem (ou super-homem, em traduções mais antigas). Esse novo tipo de ser humano é aquele que:

- Rejeita os valores herdados da tradição e da religião;

- Assume a responsabilidade de criar seus próprios valores;

- Vive com intensidade, paixão e autenticidade;

- Aceita a vida como ela é, inclusive com seu sofrimento e caos.

O além-do-homem não lamenta a morte de Deus, ele a enfrenta. Ele entende que a liberdade conquistada com a queda dos absolutos exige coragem, força de espírito e uma nova forma de viver.

Nietzsche era ateu?

Essa é uma pergunta comum, mas que precisa ser respondida com cuidado.

Nietzsche não era um ateu comum, do tipo que simplesmente nega a existência de Deus. Ele acreditava que as religiões eram construções humanas, que serviram para dar sentido à vida e organizar a sociedade, mas que, com o tempo, passaram a reprimir a vitalidade do ser humano.

Sua crítica à religião é menos sobre “provar que Deus não existe” e mais sobre mostrar os efeitos que a crença em Deus teve sobre o espírito humano, especialmente no cristianismo, que ele via como uma moral de negação da vida, de valorização da fraqueza e de ressentimento contra os fortes.

Portanto, sua luta não era apenas contra a religião, mas contra tudo o que enfraquece a vida.

E hoje? Deus ainda está morto?

Essa pergunta talvez seja mais importante do que parece. Mesmo após mais de um século, a afirmação de Nietzsche continua ecoando, talvez mais do que nunca.

Vivemos numa era em que a fé tradicional perdeu espaço, mas nenhum novo fundamento forte ocupou seu lugar. Em vez disso, vemos uma proliferação de ideologias, de gurus, de crenças alternativas, de crises existenciais.

A morte de Deus abriu espaço para a liberdade, mas também para a confusão, a ansiedade e o vazio. Nietzsche nos alertou: se não tomarmos as rédeas do nosso destino, outros tomarão por nós, seja o Estado, seja o mercado, seja o fanatismo.

Conclusão

Quando Nietzsche afirmou que “Deus está morto”, ele não estava fazendo apenas uma provocação filosófica. Ele estava anunciando uma crise profunda da modernidade: a perda de sentido, a falência dos valores herdados, e a necessidade urgente de uma nova forma de existir.

Mas ele não parou aí. Sua filosofia é um chamado à coragem: a coragem de olhar para o abismo, de reconhecer o vazio, e de criar, mesmo assim, uma vida com propósito, autenticidade e força interior.

A morte de Deus não é o fim. Para Nietzsche, pode ser o início de algo maior, desde que estejamos dispostos a assumir a responsabilidade pela nossa própria existência.